01.

我先从2003年的“非典”说起。

“非典”爆发之时的宏观经济背景是,2001年下半年中国加入世贸,整个中国经济快速融入全球化,特别是外贸出口快速增长。2003年非典压抑了近半年的需求,解禁之后的2003年下半年,整个国民经济持续快速发展,GDP增长9.5%,特别是三四季度的GDP增速达到了10%;在那个历史阶段,各行各业获得了前所未有的大发展;2004年的GDP增速为10.1%,2005年GDP增速为10.4%,2006年11.6%,2007年为13%,经济指标一路高歌,各方逐渐看好中国经济的增长潜力。

在这个过程中,对于中国经济“过热”的担忧也无时不在。2005年政府严控各项投资项目,特别是紧抓“土地”和“信贷”两个闸口,让很多试图扩张的企业都出现了经营性的危机甚至出现倒闭风潮。

2008年,举世瞩目的奥运会成功举办。而在此之前的几个月,因为美国次贷危机,整个国内经济处于全面下滑的局面。大家所期望的奥运拉动经济,并没有给人们带来期待。虽然京沪高铁全面投入运营,但是整个国民经济持续走入低谷。国家不得已,搞了四万亿。

“四万亿”下去,给GDP打了壮阳药,但是也为后人所诟病,因为后期很多行业的产能过剩结果,寻根溯源都归根到了四万亿上。很多人认为,这次的金融危机,本应该是国内经济结构调整、产业优胜劣汰的大好时机,很多本身产业结构不合理、抗风险能力弱的小作坊本应该在这次调整中被淘汰掉。但是四万亿的大水漫灌下,因为投资需求的增加,让整个国民经济的供给出现短缺,小作坊得到喘息之机,良莠不齐的各类供给都得到蓬勃发展,整个国民经济一片热火朝天、欣欣向荣,同时也是虚火旺盛。恶果在2010年之后慢慢显现。投资需求退潮后的裸泳,供大于求的根本局面得不到改观。随后几年的产能过剩化解过程,是一个痛苦和漫长的煎熬历程,这个过程一直持续到2015年底中央提出的“供给侧改革”和“三去一降一补”政策的实施。这也有了2016—2019年整体经济的企稳,杠杆率的降低和行业产能的集中,各行业效益也在稳步提升,以国企为主体的国民经济也在持续向好。

02.

回到2008年四万亿后的玻璃行业。

2008年金融危机对国内经济的冲击,是全方位的。玻璃行业进入四季度,基本进入到寒冬。我查找当时的记录,自2008年10月15日国庆节后,传统的“金九银十”并未到来,玻璃价格呈一路下滑趋势,玻璃行业各企业基本陷入全面亏损局面。

那个年代,中国玻璃要看华南,改革开放的前沿在广东,窗口是深圳。

2009年,我在广东做销售业务。我清晰地记得,这年的三月份,是整个玻璃市场的价格谷底。北方沙河的玻璃到了760元/吨,粤北小厂的玻璃价格不到1000元/吨。这半年中,我走访了亚信的老板林中东,他有些无奈,说在2008年年底这一轮亏了100多万,同时他讲到他所知道的其他贸易老板也都亏了;我走访了运通的老板徐稳荣,他搞笑说,厂家不好过,我们贸易商也不好过,那么多玻璃又不能吃;我走访了广州红锋的符庸昌老前辈,他倒是很坦然,并无太多抱怨,感觉他生意把控的还比较好;还拜访了赵志刚、张建恒、郭文杰等玻璃大佬;还有广州利晶、南海恒昌、广州中铁,这些以贸易为主的玻璃大佬,普遍感觉玻璃贸易到了冰川期,如果没有厂家的支持,贸易商恐怕也活不下去。

作为出口加工外向型的地区,广东乃至深圳的玻璃加工厂并没有太过悲观。那时候走访燎原、深南益、兴业达、佳业达、松大、广海、高板、伟旭、穗鹏东明、盛康、光华、粤阳,这些玻璃深加工工厂的生意倒还马马虎虎,老板们也乐此不疲,并没有多少贸易商的悲观情绪。一帮老朋友,马国强、柯思秋、张海跃、罗静熙、梁青山、谭桂泉、李志林、王梓立、翁华银等,十几年物是人非,现在想来,也是相忘于江湖。

那个时候开始与信义合作超白玻璃,走访了他在横岗的工厂,满眼的汽玻F绿产品;我在龙岗时,看到满街的“信义地产”,感觉那个时候信义的房地产业已经超过了玻璃产业。

03.

玻璃需求一般滞后钢材水泥半年时间。2009年的三月,当浮法玻璃价格达到760元/吨的历史低点后,价格一路反弹,四万亿的刺激逐渐发挥作用。华南的玻璃市场价格,从900元/吨,一路攀升至2400元/吨,价格上涨166%。2009年下半年那个时候的浮法玻璃厂,没有不赚钱的,规模越大的企业,赚得越多。

与此成正向影响的是玻璃贸易商,2009年-2010年,所有的贸易商都翻了身,发了财,造就了一大批的富翁。

2009年下半年至2010年的行情,是玻璃行业老板们睡觉都能笑醒的美好时光。这种时光,在随后的十年里,随着人们幸福指数的提高,似乎再也没有重温过。

经过2009年一年的政策刺激和拉动,国民经济摆脱了金融危机的影响,全年GDP实现了9.2%;比2008年金融危机的9%不仅企稳且有所增长。但是,也出现两类问题。我查找到当时我的分析:第一,以考察银行贷款量作为衡量投资量的做法不可信,而统计也证明,银行很多贷款没有真正进入实体经济,而是涌入了楼市和股市,这正印证了2009年楼市和股市不断攀升的假象,而就在这个过程,新的泡沫已经产生;第二,2008年经济危机冲击实体经济本来应该成为一个国家淘汰落后产能、制造业重新洗牌的大好机会,但是国家四万亿的投资不仅没有促成小企业的倒闭,反而因为国家采购的需求增加使得已经“断气”的小企业“起死回生”,甚至促成了一些更加没有技术含量的小企业迅速“生成”,而这些新增的低端落后产能,不但技术含量低,而且“劣币驱逐良币”,将市场行情全部扰乱,影响了一大批健康企业的良性发展。现在华南地区不断有浮法玻璃线点火就是明证。河北的一些小窑、华尔润在山东的扩张都在说明着这个问题,未来信义甚至要在江门再规划4条浮法玻璃生产线,这让业内有颇多震惊。在这种形势下,上那么大规模的生产线,是多么地让人担心和忧虑。

而这种大规模上生产线,只是玻璃行业的一个缩影,全国各地的玻璃企业都是在四万亿的刺激下非理性地跑马圈地。这也为2011年之后全行业亏损埋下了伏笔。

04.

上篇文章发出后,有读者留言说,看的不过瘾,对玻璃行业以前的历史很想了解;有读者更希望看到对未来市场情况的分析。

我想说的是,历史的经验和教训可以借鉴,但不可盲目抄袭,因为“世易时移”,不同的时间阶段有不同的历史背景,市场的结果是在一定的时机和政策背景下,通过市场中的交易者和错综复杂的交易行为所达成的一个综合性结果。黑格尔说:“人类从历史中学到的唯一教训,就是人类无法从历史中学到任何教训。”赫拉克利特也说过:“一个人不可能两次踏入同一条河流”;这些古圣先贤的哲理从某些方面告诉我们,即使回到玻璃行业的分析和研究,我们未来所面对的任何市场情况,对我们来讲都将是一个新课题。

但是,新的课题分析,总是绕不开对那几个关键要素和变量的分析;用发展的观点来分析变化的因素,总能得到你想要的预期结论。

经历过几轮玻璃行业的波动周期,置身其中犹如过山车一般,有过高峰体验,也有过至暗时刻,所以,面对现在疫情下的玻璃市场,心中自有清醒的认识和判断。

05.

2001年中国入世之后,中国逐渐融入世界经济。中国“世界工厂”成为全球制造业产业链条上的最重要一环。中国经济有着“国际化”的改良基因,不可违背经济规律。但同时,我一直强调的是,中国经济是个政策市场,政府对经济的指导性因素,一直在宏观上构建着政府的理想主义情怀。政策与市场相结合,才构成了所有行业发展的波动性。所有行业的发展,在价格的波动等外在表现上,一定是先触摸政策底,再探寻市场底。

2011年之后的市场,不想再细细赘述。从2011年至2016年,玻璃行业基本还处在疯狂扩张的尾部阶段,同时价格也是一落千丈,行业过度竞争和殊死拼杀,使得2015年的玻璃行业全面亏损,至黑时刻到来,玻璃价格一路跌至不到800元/吨。直到中国最大的浮法玻璃企业华尔润集团在2016年宣布破产倒闭,加之国家对产能过剩行业的供给侧改革和房地产去库存周期开启,中国浮法玻璃价格从2016年下半年开始一路攀升,一直摸高到2017年华南地区和2019年华东地区的2000元/吨以上,价格高点都出现在台玻。

2011年至2016年这五年,血雨腥风不堪回首。四万亿的恶果也罢,行业的过度竞争也罢,都改变不了高污染高耗能低技术含量的浮法玻璃行业的低端发展模式弊病。这五年的行业变迁,伴随着中建材、旗滨和信义的三足鼎立,也伴随着南玻控制权的变更、“国进民退”的声浪和一出出的资本渗透大戏。玻璃行业的格局和变化充满着戏剧性。

2011年之后,是河北沙河集散地的崛起高光时刻,从燃料到用工,低成本的优势,一路突飞猛进,所向披靡,打遍天下无敌手,玻璃可以从河北发往海南岛。当然,环境牺牲的代价,也超过了当地有限资源的承载能力。进入沙河,烟囱林立,乌烟瘴气,玻璃厂被视作是当地污染物的主要来源,而且考虑到邢台在河北全省大气排名倒数的实际情况,被政府视为环境治理的眼中钉、绊脚石。环保压力对政府部门来说压得喘不过气,行政部门的围追堵截无所不用其极。2016到2019年,也是玻璃集散地河北沙河辉煌时代的谢幕。从2016年之后的每一年,几乎都有听说沙河玻璃生产线停产的消息,动辄一年停掉要么八九条,要么三四条线。高峰时刻的40多条浮法线,现在干到了20多条,原来的人声鼎沸,现在变得日渐冷清。

而沙河玻璃退潮之时,也正是湖北玻璃的崛起之日,湖北接过了中国玻璃产能集中地的殊荣。但进入2020年,最大的黑天鹅“新冠疫情”,降落到了新的玻璃集散地—湖北。

06.

从上篇文章所开始提到的2001年中国“入世”一路走到2020年的新冠疫情,时间跨度走过了整整二十年。二十年,行业变迁,格局变化,但始终离不开解决每个历史时间阶段下遇到的问题。“非典”是这样,“金融危机”是这样,“四万亿”是这样,“供给侧改革”是这样,“环保治理”是这样,“新冠疫情”也同样是这样。

人就是在不断适应外部环境的变化过程中而存活下来的,玻璃行业的发展变迁也是如此。

不同的是,主动应对还是被动接受。选择路径不一样,结果也就不一样。

也许是2020年的开启方式不对,但总得要走下去,不可能退出来。经历过过去二十年的风风雨雨和大起大落,现在玻璃行业的从业者,越发变得理性和从容。年前年后以及疫情期间,有四条到期生产线已经接连停产冷修,这是过去行业灾难中所得到的最深刻的教训:与其耗干现金流,不如就此放水停产,放过自己也放过别人。这便是行业从业者成熟的体现。与其预见到要面对一个残酷的未来,当火车开过来的时候,最好的办法就是先躲过去再说。

有人说,天量库存下,玻璃价格会出现暴跌。但是,从二十年的经验来看,玻璃库存与市场价格根本没有多少必然的联系。2016年上半年全行业库存都没有,但是大家就是不敢涨价,一直徘徊在1100元/吨左右,2016年的7-8月,人心思涨,通过8.12行业协同和需求的启动,价格才涨到2000元/吨的历史高位;2019年下半年各厂家库存都不小,但是价格也是一路上扬,价格也是到了历史高位。

玻璃的市场价格,与库存的关系是有,但是并不大。特别是随着沙河玻璃总体产能体量的减少,以前沙河厂家所采用的看库存定价格卖玻璃的方式,也渐渐不再使用。而玻璃厂家能活下去的手段,功夫在诗外,主要看自身资金的运作能力。

真正影响玻璃市场价格的,一方面取决于需求,一方面取决于心理预期。过去二十年,特别是浙玻和华尔润等头部厂家之间几轮的巅峰对决表明,价格战绝对是伤敌一千自损八百的狗熊办法。即使这样,但如果需求不振,降价也没用。

行业发展和市场行情,是先有政策底,才会有市场底,市场底出来的时候,就是价格的阶段性底部。

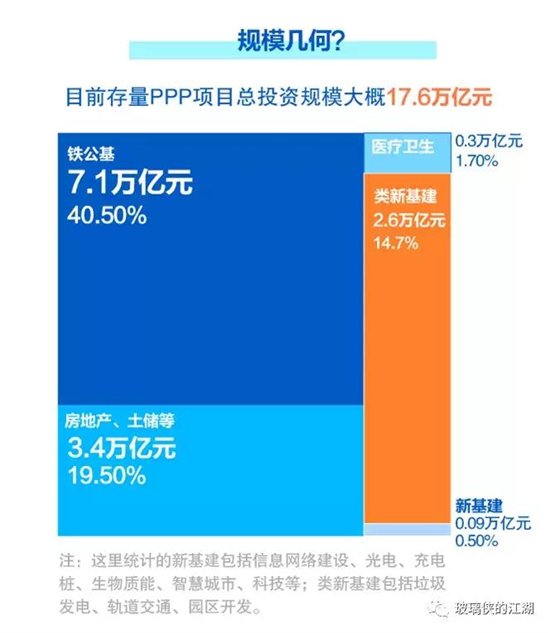

而国家出台的25万亿,就是要解决需求的问题,就是政策托底。政策底出来之后,玻璃价格一定还要经历一个市场寻底。但这个市场寻底,到底在什么位置,从根本上讲取决于市场需求的真正启动时间。

有人说,这次25万亿的重点是在“新基建”上。但是我想说的是,从历史经验还是现实条件来说,25万亿如果一点儿都不进入楼市和股市的话,那是不可能的。以5G技术领衔的“新基建”在现阶段体量太小,这次仅占25万亿投资的0.5%,很难完成稳经济的重任。而全面建成小康社会的政治任务,货币超发的去处,一定仍然离不开楼市的表现。“房住不炒”的政策,愿望是好的,但是要看时间阶段和所处的现实环境,或许再过半年以后去看,虽然嘴上说着不愿意,身体却会依然很诚实。

图片来源:21世纪经济报道

07.

2011年的时候,我在广州跟周安兵沟通比较多。当时我们对玻璃行业达成的共识是:1.玻璃行业是个充分竞争的行业,厂家布局分散,集中度低,市场价格反映充分竞争的结果;2.玻璃行业是个小行业,产值太低,行业混乱成什么样子,国家都不会关注,而钢铁行业就不一样,钢铁是国家经济命脉,钢材价格的托底全是国家银行,所以钢材的价格不可能出现大幅下跌;3.玻璃是资源消耗型行业,攫取资源,破坏环境,吃“子孙饭”,玻璃价格应该卖到6000元/吨才是正常与合理的,才对得起资源能源消耗;4.大多数玻璃企业的结局只有一个:死路一条。

周老板打心里看不上玻璃行业,所以后来不再做玻璃生意,转行做了钢材贸易。

而2012年以后的玻璃行业,确实也进入到了充分竞争的时代,事实结果也验证了当时的判断:1.由于过度的市场竞争,玻璃价格一路跌至800元/吨的冰点;当信心丧失的时候,2016年即使在各厂家都没有库存的情况下,都没有哪个厂家敢轻易涨价,怕出现库存积压,玻璃价格始终徘徊在1000元-1200元/吨左右。2.同时,玻璃行业与钢铁、水泥、电解铝等行业一起被列入国家八大过剩产能目录里面,但是国家对玻璃行业过剩产能的化解力度,远远不及钢铁和水泥,以及煤炭。3.在这一轮洗牌中,玻璃巨头江苏华尔润倒闭,随同消失的还有江门益胜、河北晶牛等一批玻璃企业,这里面还不包含被中建材系统收购的破产转让和兼并重组的企业。玻璃行业的企业在几年的混战中,实现着不同层面的多重整合。4.玻璃价格从2015年最低谷的800元/到2019年2000元/吨,始终在此价格区间内做箱体震动,并没有达到6000元/吨的价格愿望。而同期的钢材、水泥和煤炭不知道翻了几番。货币超发下,水涨船高的各行各业,房地产都成了造富工具,唯有玻璃价格没有出现突破式的变动,二十几年间常态化波动运行。

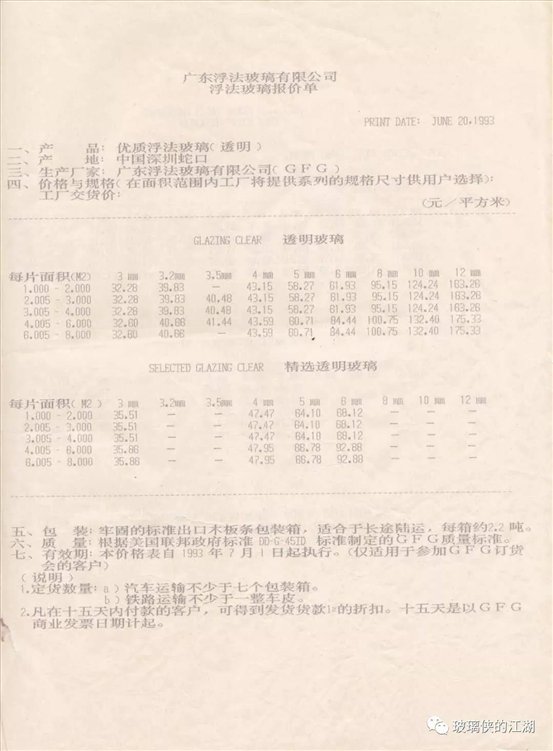

但是,我在前期的文章中提到过,1993年的浮法玻璃价格,曾经到达过历史上比较高的价位。老“广浮”的王梓立给了我一份他珍藏的古董文件,他那时候做玻璃销售时的价格是:4mm的价格是4300元/吨;5mm的价格是4600元/吨;6mm的价格到了5600元/吨,12mm的价格达到了5844元/吨的价格。把历史价格翻出来,可能让现在从事玻璃行业的年轻人感到瞠目结舌,也许大家没有想象过玻璃价格还有过那么辉煌的时刻。但是我想说的,玻璃行业只要集中度高,从业者有一点点对“有限资源”的敬畏和对“子孙后代”的愧疚和责任感的话,玻璃的价格完全可以摆脱苦逼尴尬的境地。只是,现在的玻璃从业者,大多数只有“小富即安”的思想,只考虑自身,没有子孙后代的资源传承概念。

08.

2020年玻璃行业的集散地——湖北,正在经历着一场历史大考。这场考验对于湖北的玻璃企业来讲,从历史过往和现实情况来看,顶多是“伤筋动骨”,还算不上“生死考验”。因为湖北的玻璃企业,在过去三年凭借其低成本优势和便利的地理位置,凭借玻璃牛市时机,早已赚翻。手握大把现金流,本身再加上限产,原材料投入和消耗并不多。只是在综合成本上,人员工资、折旧和燃料支出上会因为销量减少,这些费用无法分摊,造成成本上升。但是,三个月的亏损,只要现金流没有问题,对于过去几年动辄盈利几个亿的湖北玻璃企业来讲,影响并不大。但对于过去几年扩张太快,贷款较多的企业,可能会遇到暂时性的经营性困难。如果实在撑不住,应该早就有厂家选择停产放水了。现在“一切安好”的情况表明,这次疫情对于湖北玻璃企业的影响,仅是库存增加、成本上升,还没有上升到“生死存亡”的程度。而库存增加,我在前期的文章中也有提到,库存增加到一定程度是不会持续增加下去的,湖北玻璃厂家的最大库存,在解禁期到来之前都不会有太多变化,更不会出现大幅增长。这次疫情影响最多的是湖北玻璃企业从业者的士气、心理状态和不明就里的行业人员对于玻璃行情的担忧。

反倒是湖北以外的玻璃企业有些沉不住气了,有的玻璃企业过去三年经营状况虽略有改善,但是因为各种因素,也没有赚到多少钱,也没多少现金流,现在趁着下游复工启动,明里暗里降价出货,换点儿现金流回来。降价对于某些厂家来讲是唯一的办法,但“伤敌一万自损八千”的做法,也许只能早别人一天甚至一个小时,当别人也拿出降价的武器,自身再选择的余地就不大了。除非再来一场近乎“自残”与“自虐”的大幅降价,这样不仅容易很快把子弹打光,更主要的是,当市场起来的时候,因为没有库存,该赚的钱也赚不到,总是要比别人要差一点。这也是为什么很多玻璃企业总是死不了,但是也赚不到钱的原因。市场好的时候,要赚钱还债;市场不好的时候,要继续借债。辛辛苦苦一辈子,总是在借债还债中来帮助别人实现财富梦,自己则心甘情愿地去给放贷者苦逼打工,而从来不去考虑自身的产业结构调整,也不去考虑抑制对“高利贷”的过度依赖。

而随着过去三年“供给侧改革”的深入,玻璃行业集中度有所提升。所以,“三足鼎立”下,大部分玻璃企业仍能维持行业市场价格的平稳。价格的“大稳小动”成为近几年玻璃市场行情的基本风格。

09.

乱世用重典,重症下猛药。在一季度国内经济下滑,全球经济失控的情况下,我反倒对今年国内的政策调整和经济预期有着更大的期待。

一场疫情,全球对比下,看出了中国“集中力量干大事”的民族决心和体制优势。同样,集中力量解决主要矛盾也意味着,必须要有所牺牲,个体要服从全局。体制问题,不在本文讨论范围内。但过去几年,通过中美贸易战,通过“缺芯之痛”,通过华为,我们也看到了中国科技发展的短板和迫切渴望。所以,借助于25万亿,大力发展高科技产业,国民经济结构实现彻底转型,中华民族实现弯道超车,反而在这场疫情的不利局面下实现加速推进,坏事变成了好事。

但是,转型需要时间,也需要家底支撑;理想和现实之间还要找寻平衡点,高科技的世界领先地位不可能一蹴而就,在新的经济结构和产业基础还没有承担起稳定国民经济重任的情况下,一味压制和否定传统制造业和房地产业支柱地位对国民经济的贡献,也是不可取的。放弃容易,但是再拾起来就难得多得多。就像当二胎政策放开之时,却发现人们没有了生的欲望。现阶段,稳经济、稳就业和保民生的艰巨任务,房地产业仍不可缺席。因为它事关中国目前钢材、水泥、装修、家电、卫浴等绝大多数的制造业企业的生存和发展;同时,货币超发,降准降息,箭在弦上,且货币流向去处不多,不外乎楼市股市和黄金。中国民众的房子情结,也是资金保值增值的有限去处之一。

中国房地产的标杆城市,是深圳。虽然疫情还未结束,深圳目前的房价已经出现了明显的上涨启动迹象。

过去三年的“去杠杆”,使得社会上大多数企业的杠杆率都有了明显的降低,处在一个较低的水平。同时,也造成了大多数民营企业发展的困境。国家会加快推出财政政策和货币政策来解决稳经济和保就业的问题,适当扩张负债,发展PPP,加大杠杆率,这也是避免大多数企业倒闭的不多的办法之一。

三月中旬以后,大部分的工地都将开工。玻璃需求市场也将回暖。目前对于大部分玻璃企业来讲,仍然是要考虑如何度过眼前困境和抓住下半年市场时机大赚一把的平衡问题。而对于玻璃贸易商而讲,上半年任何一次价格波动的底部,都将是囤货的好时机。而厂家之间频繁的协同,可能留给贸易商的机会并不多。而下半年市场需求的爆发式增长,玻璃行业一定会有一个耀眼的表现。

当然,这里面仍然会存在区域化的差异,比如三四线城市的房地产表现会逊色于一二线城市,“因城施策”将大行其道;一些冷修完的玻璃生产线会蠢蠢欲动,根据市场启动时机伺机点火投产;而去年我所提到的,今年南方的玻璃价格有可能出现的问题会比北方多。北方玻璃价格如果出现问题大多会出在一些玻璃企业的经营理念上,而南方的玻璃价格出问题一定是出在产能过剩上。