祝贺!2017年度,建材行业又㕛叒有多个项目获国家科学技术奖!

中共中央、国务院8日上午在北京隆重举行国家科学技术奖励大会。党和国家领导人习近平、李克强、张高丽、王沪宁出席大会并为获奖代表颁奖。李克强代表党中央、国务院在大会上讲话。张高丽主持大会。

国家科学技术进步奖由国务院设立,是我国最高级别的科技奖项。2017年国家科学技术奖共评选出271个项目和9名科技专家,合计280项(人)。其中,国家最高科学技术奖获得者2人,国家自然科学奖35项,国家技术发明奖授奖项目66项,国家科学技术进步奖授奖项目170项,中华人民共和国国际科学技术合作奖7人。

据统计,建材行业共有3个项目获奖。中国建材集团旗下公司“干喷湿纺千吨级高强/百吨级中模碳纤维产业化关键技术及应用”项目获科学技术进步一等奖,中国建筑材料联合会组织申报的“建筑玻璃服役风险检测和可靠性评价关键技术与设备及应用”和“大型高稳定轻量化C/SiC整体结构成套制备技术及空间遥感应用”分别获得科学技术进步二等奖和技术发明二等奖。

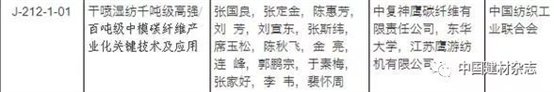

国家科学技术进步奖一等奖

项目名称:干喷湿纺千吨级高强/百吨级中模碳纤维产业化关键技术及应用

主要完成人:张国良、张定金、陈惠芳、刘芳、刘宣东、张斯纬、席玉松、陈秋飞、金亮、连峰、郭鹏宗、于素梅、张家好、李韦、裴怀周

主要完成单位:中复神鹰碳纤维有限责任公司、东华大学、江苏鹰游纺机有限公司

左七为项目第一完成人、中复神鹰碳纤维公司董事长张国良,左八为项目第二完成人、

中国复合材料集团有限公司董事长张定金

项目背景

碳纤维是国家安全、武器装备亟需的关键战略物资,是国外长期技术封锁和产品垄断的敏感材料。中国建材集团担负着开发玻璃纤维和复合材料的国家责任,早在新世纪之初,就把碳纤维作为企业在新材料领域的登顶项目。2007年,进军碳纤维业务的机会来了。中国建材集团与连云港的一家企业神鹰碳纤维公司展开洽谈合作,而后这家企业加入中国建材集团并更名为中复神鹰。十多年来,中国建材集团确定目标,坚持不懈,将碳纤维的发展纳入集团培育新材料的战略规划中,持续提供资金、技术、管理、人才等支持,支撑企业在困境中重整旗鼓、向前进发,一步步突破关键技术,成功实现规模化和产业化。

主要成果

创新开发了大容量聚合与均质化原液制备技术。开创了高分子量、窄分布二元共聚新技术,研发了大容量60立方米聚合釜微区强制热交换技术,发明了DMSO溶剂喷射及单体回收再利用的脱单技术,实现了5000吨/年PAN原液的稳定化均质化制备。

攻克了高强/中模碳纤维原丝干喷湿纺关键技术。开发了高粘度原液多级垂直分配及高压挤出纺丝技术,突破了干喷湿纺温度致变凝固成型技术,开发了高压蒸汽高倍牵伸技术,研制了多纺位展丝与上油协同控制技术,实现了PAN纤维纺丝速度≥400m/min的高效制备。

自主研制了PAN纤维快速均质预氧化、碳化集成技术。研发了强制对流传热的高效预氧化技术,开发了低温碳化垂直近距离排焦和高应力快速碳化技术。

首次构建了具有自主产权的干喷湿纺千吨级高强/百吨级中模碳纤维产业化生产体系。建成了首套具有完全自主产权的干喷湿纺碳纤维生产成套装备,单位产能投资降低50%以上。

社会效益

该成果获授权专利17项,其中发明专利13项,发表论文41篇。该项目填补了国内干喷湿纺碳纤维生产技术空白,打破国际技术封锁和产品垄断,具备了碳纤维装备自主制造能力,提高了我国碳纤维行业的整体技术和产业化水平,成功迈入碳纤维产业全球中高端领域。

取得的干喷湿纺碳纤维前驱体关键技术、快速预氧化技术及成套技术关键装备等创新成果,为更高强度的T1000级及以上碳纤维的研制及工业化奠定了基础。近三年来新增销售额4亿余元,产品广泛应用工业领域,满足了航空航天、交通运输、新能源等重点领域的需求,取得了显著的社会和经济效益。

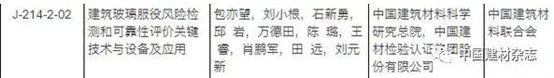

国家科学技术进步奖二等奖

项目名称:建筑玻璃服役风险检测和可靠性评价关键技术与设备及应用

主要完成人:包亦望、刘小根、石新勇、邱岩、万德田、陈璐、王睿、肖鹏军、田远、刘元新

主要完成单位:中国建筑材料科学研究总院、中国建材检验认证集团股份有限公司

右一为项目牵头人、中国建材总院国检集团首席科学家包亦望

项目背景

我国是世界上建筑玻璃最大的生产和使用国,随着其应用的日渐广泛,建筑玻璃自爆与坠落导致的安全事故和问题日益凸显,研究建筑玻璃服役安全和可靠性评价、检测技术及设备这一国际性难题既重要又迫切。

国内外传统目测或手试的简单方法大多是事后统计已有的破损,难以实现事前预测其潜在风险。针对上述建筑玻璃安全评价和中空玻璃安全、节能、耐久相关性能指标难以检测的瓶颈问题,项目组以解决测试技术难题和提高建筑玻璃服役安全为目标,从机理研究—测试技术—设备开发—标准制订—推广应用,进行了十多年的系统研发,形成了既有建筑玻璃可靠性评价和风险预测以及建筑玻璃耐久性检测的系列技术与设备。

主要成果

(1)开发了光弹法钢化玻璃自爆源自动检测技术及设备;

(2)发明了“动态相对法”检测和预测建筑幕墙玻璃坠落风险;

(3)发明了“挠度比较法”检测中空玻璃结构安全隐患,并开发了玻璃幕墙安全检测机器人系统,实现高空自动化检测;

(4)发明了“球压法”测试玻璃表面局部强度和钢化玻璃的表面应力,实现了检测和跟踪工程服役中玻璃构件的强度变化规律;

(5)研制了符合欧标和美标的中空玻璃安全要求的系列检测设备,促进我国中空玻璃的质量国际化和出口。

社会效益

获授权发明专利10项,实用新型专利7项,制定了国家和行业标准12项,成果广泛应用于国内外的建筑幕墙玻璃的检测,促进了建筑幕墙玻璃领域的检测技术标准化,体现了服务业和建筑公共安全的公益性,对提升我国建筑玻璃使用安全性,降低安全事故发生具有重要的现实意义。

项目成果成功地解决了国内外两项重大国际性难题,不仅填补了国内外技术空白,提升了城市建筑公共安全,保障人民生命财产安全;而且推动了我国玻璃行业整体检测技术水平和无机非金属材料性能评价领域的学科发展和技术进步。这将大大有利于提升我国玻璃领域的国际话语权和企业的国际市场竞争力,对促进我国建筑体系的安全及建筑节能事业发展和我国建筑节能减排目标的实现具有非常重要的现实意义。

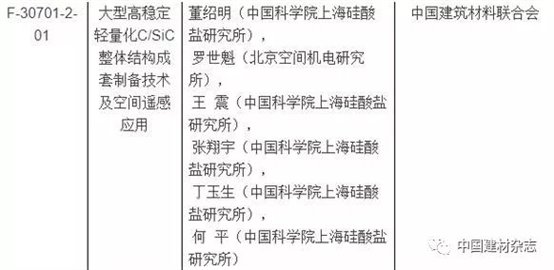

国家技术发明二等奖

项目名称:大型高稳定轻量化C/SiC整体结构成套制备技术及空间遥感应用

主要完成人:董绍明、罗世魁、王震、张翔宇、丁玉生、何平

董绍明

项目背景

当今空间遥感对地观察技术已成为国家战略能力的重要标志之一,随着空间遥感技术的进步及其分辨率的逐渐提高,空间相机日益向大口径、长焦距、轻量化发展,这对相机支撑结构的性能提出苛刻的要求,不仅轻质、高刚度,而且必须具有极低的热膨胀系数。传统金属及树脂基复合材料已难以满足性能要求,碳化硅基复合材料支撑结构成为近年来国际研究热点和发展主趋势。

主要成果

“大型高稳定轻量化C/SiC整体结构成套制备技术及空间遥感应用”项目团队在国内率先开展了“碳化硅基复合材料”光学支撑结构的研发。该项目属于无机非金属材料领域,涉及大型高稳定轻量化C/SiC整体结构成套制备技术及其空间遥感相机典型应用。

成功解决了大型支撑结构高刚度、轻量化与低热膨胀的综合协调平衡,构件表面弱结合颗粒振动脱落污染相机,以及高功率光电器件过量发热影响系统温度均衡性等技术难题,为我国碳化硅基复合材料支撑结构的成功研制与应用奠定了坚实的基础。

研制成功的碳化硅基复合材料镜筒在“高分二号”、“高景一号”卫星上获得应用,实现了减重50%,助力相机结构稳定性提高1倍,成像响应时间缩短1 倍的优异效果,力助我国卫星成像分辨率首次达到亚米级。

社会效益

为实现我国高分辨遥感对地观察发展战略,该项目就碳化硅基复合材料支撑结构研制与应用过程中亟需解决的关键性技术难题展开系统攻关,取得了多项技术发明成果。成功解决了多项技术难题,为我国碳化硅基复合材料支撑结构的成功研制与应用奠定了坚实的基础。

项目实施期间申请中国发明专利11项,现已授权8项。发明成果已全部转化,实现了我国在陶瓷基复合材料空间相机支撑结构研制和应用上的首次重大突破,有力地推动了我国空间相机支撑结构的升级换代。项目成果填补了国内在空间遥感系统中的应用空白,经济、社会效益显著,整体技术达到国际先进水平。

中国建材杂志